MIM-14 나이키 허큘리스

"오늘의AI위키"의 AI를 통해 더욱 풍부하고 폭넓은 지식 경험을 누리세요.

1. 개요

MIM-14 나이키 허큘리스는 냉전 시대에 개발된 미국의 지대공 미사일로, 적의 폭격기 및 탄도 미사일 요격을 목표로 했다. 미국 최초의 탄도탄 요격 미사일이었으며, 웨스턴 일렉트릭, 벨 연구소, 더글러스 에어크래프트가 주요 개발사였다. 1958년부터 미국 본토 및 해외 기지에 배치되었으며, 핵탄두 장착도 가능했다. 대한민국, 일본 등 여러 국가에서 운용되었으며, 대한민국에서는 현무 미사일 개발의 기반이 되기도 했다. 현재는 패트리어트 미사일 등으로 대체되어 퇴역했다.

더 읽어볼만한 페이지

- 대한민국의 지대공 미사일 - L-SAM

L-SAM은 한국형 미사일 방어체계의 핵심으로, 탄도 미사일과 항공 미사일에 대응하는 장거리 지대공 미사일 체계이며, 다기능 레이더를 통해 표적을 탐지, 추적, 요격하는 능력을 갖추고 L-SAM II 개발을 통해 다층 방어망을 구축할 예정이다. - 대한민국의 지대공 미사일 - 천궁 (미사일)

천궁(KM-SAM)은 대한민국 공군의 중거리 지대공 미사일로, 15km 고도와 40km 사거리의 표적을 요격하며, 노후화된 호크 미사일을 대체하기 위해 개발되어 2015년부터 실전 배치되었고, 아랍에미리트 등 여러 국가에 수출되었다. - 고체연료 로켓 - 고체 로켓

고체 로켓은 고체 추진제를 사용하여 추력을 발생시키는 로켓으로, 구조가 간단하고 즉응성이 뛰어나 군용 미사일 등에 널리 사용되지만 연소 제어가 어렵고 액체 로켓에 비해 비추력이 낮은 단점이 있어 환경 친화적인 연료와 가변 추력 설계 등 다양한 방향으로 연구 개발이 진행되고 있다. - 고체연료 로켓 - MGM-140 ATACMS

MGM-140 ATACMS는 고체 연료 로켓을 사용하는 지대지 미사일로, 최대 사거리가 300km이며, 걸프 전쟁에서 실전 사용되었고, 대한민국을 포함한 여러 국가에서 운용한다. - 미국의 지대공 미사일 - FIM-92 스팅어

스팅어는 미국의 휴대용 지대공 미사일로, 적외선 유도 방식을 사용하며, 다양한 개량형이 있으며, 소련-아프가니스탄 전쟁 등 여러 분쟁에 사용되었고, 헬리콥터 탑재형과 함대공형으로도 사용된다. - 미국의 지대공 미사일 - AN/TWQ-1 어벤저

AN/TWQ-1 어벤저는 보잉에서 개발하여 험비 차대에 탑재된 이동식 단거리 방공 시스템으로, FIM-92 스팅어 미사일을 사용하여 다양한 공중 위협에 대응하며 여러 실전에 배치되었고 현재는 IM-SHORAD 시스템으로 대체되고 있다.

2. 역사

냉전 시기, 적의 폭격기 요격을 목적으로 개발되었으나 이후 탄도 미사일 요격 능력까지 갖추게 된 지대공 미사일이다. 미국 최초의 탄도탄 요격 미사일(ABM) 중 하나였으며, ICBM 요격 가능성 때문에 SALT I 조약의 규제 대상이 되기도 했다.[40] 지대지 미사일로도 활용되었다. 주요 개발은 웨스턴 일렉트릭, 벨 연구소, 더글러스 에어크래프트가 담당했다.

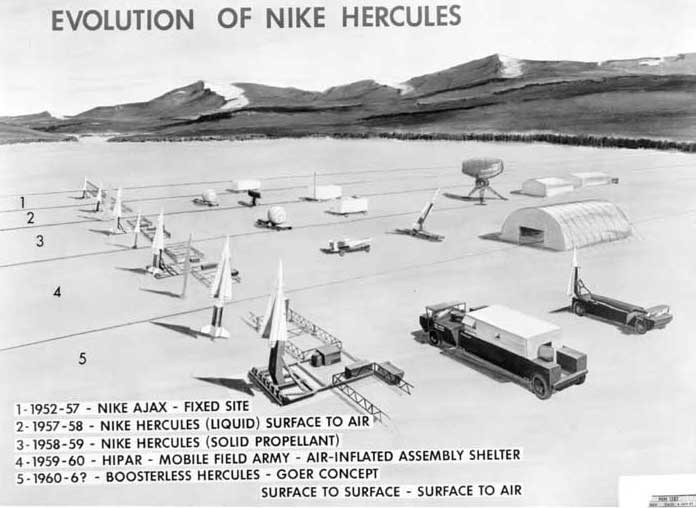

기존 MIM-3 나이키 아약스가 제2차 세계 대전 이후 등장한 초음속 및 핵무기 탑재 가능성이 있는 새로운 공중 위협에 대응하기 어렵다는 판단에 따라, 1952년부터 개량형 개발이 시작되었다.[32] 1953년 6월 '나이키 B'(SAM-A-25)라는 이름으로 계획이 공식화되었고, 1955년 비행 시험을 시작하여 1956년 표적 드론 격추에 성공했다. 같은 해 12월 '나이키 허큘리스'로 명칭이 변경되었으며, 1958년부터 미군에 납품 및 배치가 시작되었다.

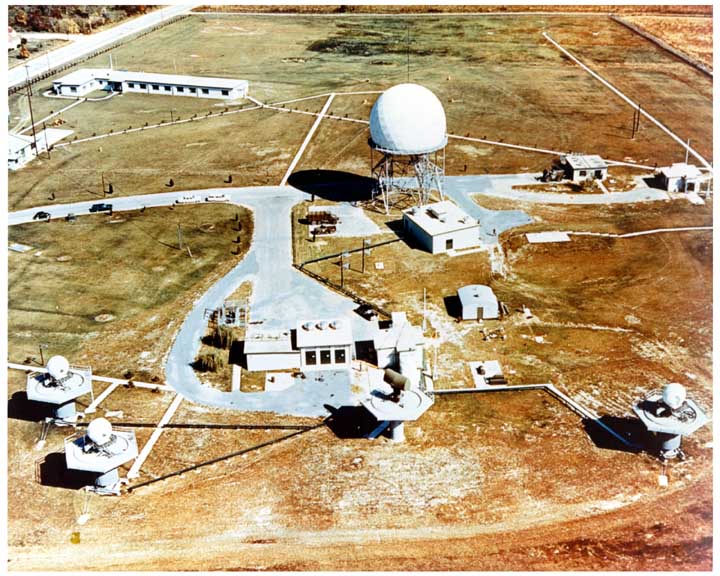

나이키 허큘리스는 지령 유도 방식을 사용하는 장거리 고고도 미사일로, 일반적으로 중앙 레이더 및 통제 시설과 발사대 구역이 분리된 고정 기지에 배치되어 운용되었다.

2. 1. 개발

제2차 세계 대전 중, 미국 육군 항공대(USAAF)는 기존 대공포가 새로 등장하는 제트 추진 항공기에 대해서는 효과가 없을 것이라고 판단하고 유도 무기 개발의 필요성을 인식했다. 1944년 미국 육군은 대공 미사일 연구를 시작했으며, 항공기처럼 비행하는 미사일은 육군 항공대, 로켓처럼 비행하는 미사일은 병기부가 담당하도록 역할을 분담했다.1945년 공식 요구 사항이 발표된 후, 벨 연구소(Bell Laboratories)는 프로젝트 나이키(Project Nike) 계약을 따내 단거리 시선 유도 방식의 미사일 개발에 착수했다. 이 프로젝트에는 웨스턴 일렉트릭(Western Electric)과 더글러스 에어크래프트(Douglas Aircraft)도 주요 계약자로 참여했다. 1953년, 프로젝트 나이키의 결과물인 MIM-3 나이키 아약스(MIM-3 Nike Ajax)가 세계 최초의 운영 가능한 지대공 미사일 시스템으로 배치되었다. 아약스는 별도의 레이더로 표적과 미사일을 추적하고 컴퓨터로 요격 지점을 계산하여 미사일을 유도하는 방식이었다.

그러나 아약스는 레이더 해상도의 한계로 항공기 편대를 개별적으로 식별하기 어려워 편대 공격 능력이 부족했고, 약 약 40.23km의 사거리는 약 80.47km 이상 거리에서 공격 가능한 새로운 위협에 대응하기에 부족하다는 지적이 제기되었다.[13] 이러한 문제를 해결하고 초음속 및 핵무기 탑재 가능성이 있는 공중 목표에 대응하기 위해, 1952년 5월 벨 연구소는 핵탄두 탑재와 사거리 연장을 목표로 나이키 시스템 개량 연구에 착수했다.

벨 연구소는 기존 아약스를 약간 개조하여 15ktonTNT 위력의 WX-9 핵탄두를 탑재하는 안과, 동체 상부를 확대하여 최대 40ktonTNT 위력의 XW-7 내폭형 핵탄두를 탑재하고 사거리를 연장한 '나이키 허큘리스(Nike Hercules)' 안을 제시했다. 미 육군은 더 우수한 성능과 확장성을 가진 허큘리스 안을 최종적으로 선택하여 1953년 6월 정식으로 계획을 발족시켰다. 초기 제식 번호는 SAM-A-25, 통칭은 나이키 B(Nike B)였다. 허큘리스에는 샌디아 연구소와 로스알라모스 국립 연구소가 개발한 20ktonTNT 위력의 W31 증폭 핵분열 탄두가 탑재되었다. 이 탄두는 핵분열 물질을 적게 사용해 비용 효율적이었으며, 1953년 3월 미국 합동참모본부로부터 최우선 개발 순위(1A priority)를 부여받았다.

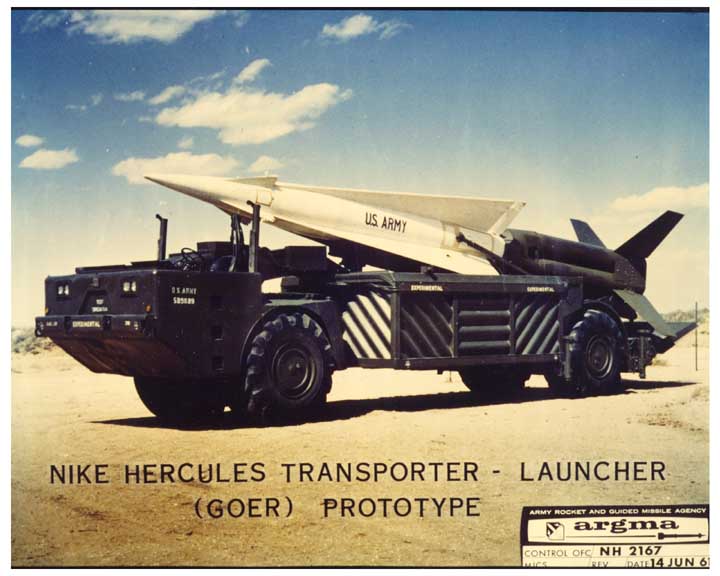

개발 초기, 육군은 아약스에 사용된 액체 연료의 위험성과 취급 문제를 해결하기 위해 고체 연료 로켓 엔진으로의 변경을 요청했다. 아약스의 하이퍼골릭 연료는 부식성이 강하고 접촉 시 발화할 위험이 있어 취급과 유지보수에 극도의 주의가 필요했으며, 이는 비용과 시간 증가로 이어졌다. 고체 연료 로켓은 장기간 보관이 가능하고 취급이 훨씬 안전하며 유지보수가 용이하다는 장점이 있었다. 다만, 비추력이 낮아 더 긴 사거리를 확보하기 위해 미사일 동체가 커져야 했다. 이에 따라 공식적으로 '나이키 B(Nike B)'로 불리던 허큘리스는[9] 더 큰 설계로 변경되었고, 필요한 추력을 얻기 위해 기존 아약스 부스터(M5 엔진) 4개를 묶은 XM-42 클러스터(M5E 엔진 사용)를 부스터로 사용하게 되었다.

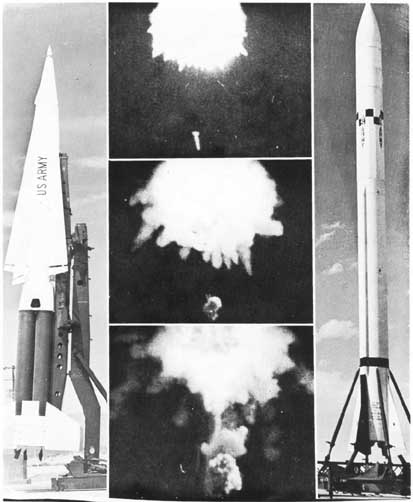

1955년부터 비행 시험이 시작되었고, 1956년에는 표적 드론 격추에 성공했다. 1956년 11월 15일(자료에 따라 12월 15일[10]) '나이키 B'는 공식적으로 '나이키 허큘리스'로 명명되었고, 기존 '나이키 I'은 '나이키 아약스'가 되었다.[10] 허큘리스는 약 약 120.70km의 유효 사거리와 약 6096.00m 에서 약 30480.00m의 요격 고도를 가졌다.[11]

1958년에는 핵탄두의 효과와 전자전(ECM) 환경에서의 성능 등을 검증하기 위한 다양한 시험이 진행되었다. 1958년 7월 1일 AMMO 시험에서는 약 127.14km 거리에서 약 30480.00m 고도를 비행하는 650kn 속도의 표적을 성공적으로 요격했다.[18] 이후 SNODGRASS 작전의 일환으로 라이언 파이어비 드론과 F-80 슈팅 스타 드론 편대 등을 대상으로 한 추가 시험이 이어졌으나, 핵탄두(W-7) 실사격 시험은 계획 단계에서 취소되었다. 나이키 허큘리스는 1958년부터 미 육군에 납품되기 시작했다.

허큘리스 배치 이전부터 성능 개선 연구가 진행되었다. 1956년 벨 연구소는 1960년대의 예상 위협(마하 3급 항공기, 강력한 ECM 등)에 대응하기 위한 '개량형 나이키 허큘리스(Improved Nike Hercules, INH)' 개발에 착수했다. INH의 주요 개선점은 레이더 시스템 강화에 있었다. 기존 표적 추적 레이더(TTR)와 미사일 추적 레이더(MTR)를 X밴드로 개선하고, 장거리 탐지를 위한 L밴드 고출력 획득 레이더(HIPAR, High-Power Acquisition Radar)와 ECM 환경에서의 거리 측정을 위한 Ku밴드 표적 거리 측정 레이더(TRR, Target Ranging Radar)를 추가했다. 기존 아약스의 탐지 레이더는 저출력 획득 레이더(LOPAR, Low-Power Acquisition Radar)로 계속 사용되었다.

INH 업그레이드는 1961년 6월부터 시작되어 기존 허큘리스 기지에 순차적으로 적용되었다.

일본에 판매된 허큘리스 미사일 시스템(나이키 J)은 이후 내부 유도 시스템이 기존의 진공관 방식에서 트랜지스터 방식으로 업그레이드되었다.

나이키 허큘리스는 냉전 시기 적의 폭격기 요격을 주 목적으로 개발되었으나, 이후 탄도 미사일 요격 능력도 추가되었다. 이는 미국 최초의 탄도탄 요격 미사일(ABM) 시스템 중 하나였으며, ICBM 요격 가능성 때문에 SALT I 조약에 의해 규제 대상이 되기도 했다.[40] 또한 지대지 미사일로도 운용될 수 있었다.

2. 2. 배치와 퇴역

미국은 본토 방공망으로 운용하던 나이키 허큘리스 미사일을 1974년 4월부터 퇴역시키기 시작하여, 플로리다주와 알래스카주의 포대를 제외하고는 1974년 4월까지 대부분 해체했다. 나머지 플로리다와 알래스카의 부대들도 1979년 봄까지 모두 퇴역하였으며, 이후 패트리어트 미사일로 대체되었다. ICBM 탄도 미사일에 대한 요격 기능 때문에 SALT I 조약에 의해 규제되기도 했다.[40] 퇴역한 기지 중 일부는 다른 용도로 전환되었는데, 예를 들어 플로리다주 에버글레이즈 국립공원의 알파 포대나 알래스카주 앵커리지 인근의 기지들이 그러하다. 앵커리지의 사이트 포인트(A 포대)는 킨케이드 공원의 스키 시설로 개조되었고, 사이트 서밋(B 포대)의 건물과 타워는 여전히 남아 있다.

유럽에서는 1963년 서독을 시작으로 네덜란드, 벨기에, 그리스, 터키 등 NATO 회원국에 판매 및 배치되었다. 이들 NATO 회원국은 고고도 대공 방어를 위해 1980년대 후반까지 나이키 허큘리스를 운용하였으며, 이후 점차 패트리어트 미사일로 대체되었다. 운용 후반기에는 진공관 기반 시스템의 유지보수 문제와 이동성 저하, 그리고 배치된 핵탄두의 보안 유지 문제가 중요하게 부각되었다. 유럽에서의 마지막 나이키 허큘리스 미사일 발사는 2006년 11월 24일 이탈리아 사르데냐 섬에서 이루어졌다.[24]

일본은 1970년 나이키 허큘리스를 도입하여 미쓰비시 중공업이 라이선스 생산한 나이키 J 미사일을 운용했다. 나이키 J는 기존 허큘리스의 진공관을 트랜지스터로 교체하는 등 내부 항법 장치가 개량된 모델이다. 항공자위대는 1964년 나이키 아약스를 배치하기 시작하여 1971년부터 나이키 J로 교체하였다. 1972년 오키나와 반환 이후에는 미국에 의한 오키나와 통치 시기 미군이 운용하던 나이키 기지를 항공자위대가 이관받았다. 이 과정에서 핵탄두 탑재가 가능했던 미군 보유 허큘리스 미사일은 본토로 반출되고, 비핵화된 나이키 J 미사일이 배치되었다.[34][35][36] 오키나와에서는 1959년 미군 나하 기지에서 핵탄두 탑재 허큘리스 미사일 오발 사고가 발생하여 인명 피해가 있었던 사실이 뒤늦게 밝혀지기도 했다.[34][35][36] 일본 내 기지 건설 과정에서는 나가누마 나이키 기지 소송과 같은 사회적 갈등도 발생했다. 항공자위대는 1973년 미국으로부터 1985년 이후 부품 공급 중단 통보를 받은 후 후속 기종 검토에 착수했으며, 1989년부터 패트리어트 미사일로 교체를 시작하여 1993년 나이키 J의 운용을 완전히 종료했다.

대한민국에는 미국으로부터 무상으로 공여되어 1970년대에 도입되었다. 이후 몇 차례 개량을 거쳐 MIM-23 호크와 함께 주력 지대공 미사일로 운용되었다. 그러나 노후화와 성능 한계로 인해 2008년부터 SAM-X 사업을 통해 도입된 패트리어트 미사일로 대체되기 시작했으며, 패트리어트 미사일 배치가 완료됨에 따라 나이키 허큘리스는 임무를 종료하고 퇴역하였다.[41] 대한민국은 나이키 허큘리스 지대공 미사일 기술을 기반으로 지대지 미사일인 현무 미사일을 자체 개발하는 데 성공하였다.

2. 3. 대한민국

대한민국은 1970년대에 나이키 허큘리스 미사일을 무상으로 공여받아, 몇 차례 개량을 거치며 MIM-23 호크와 함께 주력 지대공 미사일로 운용했다.[41] 또한, 대한민국은 나이키 허큘리스를 기반으로 지대지 미사일인 현무 미사일을 자체적으로 개발하는 데 성공했다.1998년 12월 5일, 인천광역시 봉화산 정상 부근의 나이키 미사일 기지에서 미사일이 의도치 않게 발사되는 사고가 발생했다.[31][30] 발사된 미사일은 송도국제도시 인근 매립지 상공에서 폭발했으며, 이로 인해 주거 지역에 파편이 떨어져 주차된 차량이 파손되고 건물의 창문이 깨지는 등 민간 피해가 발생했다.[31] 이 사건은 ''워싱턴 포스트''에도 보도되었다.[30]

2008년부터는 SAM-X 사업을 통해 패트리어트 미사일이 도입되면서 나이키 허큘리스 미사일을 점차 대체하게 되었고, 패트리어트 미사일의 배치가 완료됨에 따라 운용이 종료되었다.[41]

2. 4. 논란

미국 공군은 나이키 아약스 개발 초기에는 이 미사일 시스템 배치를 긍정적으로 보았다. 공군은 이를 미국 육군의 기존 점 방어(point defense) 역할의 연장선으로 여기고, 자신들이 운용하는 유인 요격기를 보조하는 수단으로 간주했다. 초기에는 육군 미사일이 공군 전투기를 오인 공격할 수 있다는 우려도 있었으나, 육군의 ARAACOM과 공군의 방공사령부(ADC) 간의 협력이 개선되면서 큰 문제로 여겨지지 않게 되었다. 그러나 1953년 육군이 아약스 관련 정보를 언론에 처음 공개하자, 공군은 즉각 항공 주간에 경쟁 기종인 CIM-10 보마크 관련 정보를 유출하며 맞대응했고, 이후 몇 년간 언론을 통해 나이키 시스템을 깎아내리는 행위를 지속했다.[12][13]허큘리스 개발이 진행되면서 육군과 공군의 갈등은 더욱 격화되었다. 공군은 1940년대 GAPA 프로젝트에서 시작된 자체 장거리 미사일 시스템, 즉 보마크 개발에 여전히 어려움을 겪고 있었다. 보마크는 개발 비용이 매우 높았고, 작전 준비 상태를 유지하기 어려웠으며, 성능에 대한 의문이 계속 제기되었고 실전 배치도 계속 지연되었다. 공군은 허큘리스가 보마크의 중요성을 떨어뜨릴 것을 우려하여, 허큘리스와 육군을 깎아내리기 위한 언론 공세를 본격적으로 시작했다.

대표적인 사례로, 공군은 "공군, 육군의 나이키는 국가 방어에 부적합하다고 주장"이라는 제목의 뉴욕 타임스 기사 작성을 위해 인터뷰를 진행했다.[14] 이에 대해 당시 국방부 장관 찰스 어윈 윌슨은 뉴스위크 기고문을 통해 "가장 중요한 사실은 나이키가 현재 미국이 보유한 유일한 지상 기반 작전용 대공 미사일이라는 것"이라고 반박하며 육군의 손을 들어주었다. 1958년 허큘리스의 초기 배치가 시작될 무렵에도 보마크는 여전히 작전 배치 준비가 완료되지 않은 상태였다.

이러한 갈등은 육군의 주피터 미사일을 둘러싼 더 큰 규모의 군 간 영역 다툼의 일부이기도 했다. 윌슨 장관은 군 간의 경쟁을 해소하기 위해 1956년 11월 26일 메모를 통해 육군 무기의 사거리를 엄격히 제한했다. 일반 무기는 약 321.87km, 지대공 방어 무기는 약 160.93km로 제한되었다.[15] 이 조치로 육군은 개발 중이던 주피터 IRBM 시스템을 공군에 넘겨야 했고, ABM 개발 역시 사거리 제한을 받게 되었다.

하지만 이러한 조치에도 불구하고 허큘리스와 보마크를 둘러싼 갈등은 계속되었다. 육군 대령 존 C. 니커슨 주니어는 윌슨 장관을 공개적으로 비난하고 최신 미사일인 퍼싱 미사일의 세부 정보를 유출하는 사건까지 벌였다.[15][16] 이로 인해 니커슨 대령에 대한 군사 재판 요구가 있었고, 이는 1920년대 빌리 미첼의 군사 재판에 비견되기도 했다.[17]

언론을 통한 공방도 멈추지 않았다. 1958년 시카고 선타임스에는 시카고 지역의 허큘리스 배치 직전에 여러 공군 관계자들이 허큘리스의 효과에 의문을 제기하는 기사가 실렸다. 유사한 내용의 기사들이 허큘리스가 배치될 예정인 다른 도시들에서도 나타났다. 이에 ARAACOM 사령관 찰스 E. 하트는 국방 장관에게 공군의 조직적인 허큘리스 폄하 캠페인을 중단시켜 달라고 청원했고, 육군은 '진실 프로젝트'(Project Truth)라는 이름으로 반박 보도자료를 배포하기 시작했다.

결국 1958년 11월, 새로운 국방 장관 닐 H. 맥엘로이는 논란을 종식시키기 위해 허큘리스와 보마크 시스템을 모두 구매하겠다고 발표했다. 그러나 이는 예산 분할 문제로 이어져 양측 모두 충분한 예산을 확보하기 어렵게 만들었다. 1959년 미국 의회에서는 두 미사일 시스템의 예산을 놓고 격론이 벌어졌다. 상원은 허큘리스 예산 삭감을 권고했지만, 하원은 반대 입장을 보였다. 최종적으로 하원은 국방 장관의 입장을 지지하여 허큘리스 예산을 유지하는 대신 보마크와 SAGE 시스템 예산을 축소하는 방향으로 결정했다.

한편, 공군은 보마크의 작전 배치를 서둘렀다. 1959년 9월 1일, 맥과이어 공군 기지의 제46방공미사일대대가 작전 가능 상태임을 선언했지만, 실제로는 배치된 60기의 미사일 중 단 1기만이 작동 가능한 상태였다는 사실이 드러났다. 1960년 1월 개설된 서퍽 카운티 미사일 부속 기지 역시 4기의 미사일만이 작전 가능했다. 연이은 보마크 B형 미사일의 시험 발사 실패까지 겹치면서 의회의 비판이 거세지자, 1960년 2월 공군 참모총장 토머스 D. 화이트는 보마크 배치 계획을 미국 내 8개 기지와 캐나다 2개 기지로 대폭 축소할 것을 요청하며 사실상 프로그램 포기 수순을 밟았다.

이러한 허큘리스와 보마크 간의 오랜 논쟁과 경쟁의 여파로, 은퇴한 육군 준장 토머스 R. 필립스는 세인트루이스 포스트-디스패치 기고문을 통해 보마크와 SAGE 시스템을 "국방부 역사상 가장 비용이 많이 소모된 자금 낭비"라고 강하게 비판했다.

3. 디자인

나이키 허큘리스는 기존 MIM-3 나이키 아약스를 대체하기 위해 개발된 장거리 고고도 지대공 미사일이다. 초기에는 '나이키 B'로 불렸으나, 1956년 11월 15일 공식적으로 나이키 허큘리스로 명명되었고, 기존 미사일은 나이키 아약스가 되었다.[10][9]

설계 초기 단계에서 미 육군은 여러 이유로 기존 아약스의 액체 연료 방식 대신 고체 연료를 사용할 것을 요청했다. 가장 큰 이유는 아약스에 사용된 초고압 연료의 위험성 때문이었다. 이 연료는 접촉 시 발화할 수 있어 취급과 유지보수에 극도의 주의가 필요했고, 급유 작업은 폭발 위험 때문에 방호벽 뒤에서 이루어져야 했다. 이러한 복잡성은 운용 비용과 시간을 크게 증가시켰다. 고체 연료는 장기간 보관이 가능하고 상대적으로 안전하게 다룰 수 있다는 장점이 있었다.

그러나 고체 연료는 액체 연료에 비해 비추력이 낮아, 요구되는 더 긴 사거리를 만족시키기 위해서는 훨씬 많은 연료가 필요했고 이는 미사일의 크기 증가로 이어졌다. 커진 미사일을 발사하기 위해 더 강력한 부스터가 필요했는데, 이는 기존 아약스용 M5 고체 로켓 4개를 함께 묶어 XM-42(이후 M42) 클러스터를 만드는 방식으로 해결되었다. 이를 위해 M5 로켓에 결합용 구멍을 추가한 M5E1 모델이 사용되었다.

나이키 허큘리스는 2단 고체 연료 로켓 추진 방식을 사용한다. 수직으로 발사된 후 목표 지점까지 탄도 비행으로 접근하며, 좌표를 입력하여 지상의 고정 목표물을 공격할 수 있는 지대지 공격 능력도 갖추고 있었다. 탄두로는 재래식 고폭 파편탄두 외에도 다양한 위력의 W31 핵탄두를 탑재할 수 있도록 설계되었다. 이는 아약스의 제한적인 파괴력을 보완하고 항공기 편대 전체를 효과적으로 제압하기 위한 목적이었다.

미사일 유도 방식은 아약스와 마찬가지로 지상의 레이더와 컴퓨터를 이용하는 지령 유도 방식이다. 하지만 허큘리스가 배치될 무렵 예상되는 위협(마하 3급 항공기, 강력한 전자전 등)에 대응하기 위해 시스템 개선이 요구되었다. 1956년부터 개량형 나이키 허큘리스(INH, Improved Nike Hercules) 개발이 시작되어, 장거리 탐지 능력을 향상시킨 고출력 L밴드 레이더 HIPAR(High-Power Acquisition Radar)와 전자전(ECM) 환경 하에서 거리 측정 능력을 보완하는 Ku밴드 표적 거리 측정 레이더 TRR(Target Ranging Radar) 등이 추가되었다. 이러한 개선 작업은 기존에 배치된 시스템을 크게 변경하지 않고 업그레이드할 수 있도록 설계되었다. 첫 INH 업그레이드 키트 배치는 1961년 6월부터 시작되었다.

3. 1. 미사일

2단계: 8.18m2단계: 0.53m

2단계: 1.88m

부스터: 2345kg

지대지: 183km

(4x M5E1 나이키 부스터)

총 추력: 978kN

추력: 44.4kN

무게: 500kg (272kg HBX-6 작약 포함)

M17 파편 효과 탄두

2 kt (M-97)

20 kt (M-22)

40 kt (M-23)